姫路の工務店は倒産するからやめた方が良い。と、総合展示場にあるハスウメーカーの「アイ工務店」の担当に言われた。と言う話は信ぴょう性があるのか?を考えてみた。

「せっかく家を建てるなら、自分の理想の家を作りたい。でも…」

工務店での家づくりを考えていたのに、ハウスメーカーの営業担当者から「工務店は倒産するからやめた方がいい」と言われて不安になったことはありませんか?

実際にクオホームに来場されたお客様から聞きました。(真意はわかりませんが)

確かに、全国的に工務店の倒産が増えているのは事実です。しかし、それはすべての工務店に当てはまるわけではなく、経営の安定した工務店も数多く存在します。では、どうすれば倒産リスクを回避しながら、安心して家づくりを進めることができるのでしょうか?

本記事では、工務店の倒産リスクの実態、倒産しやすい工務店の特徴、そして倒産リスクを避ける工務店選びのポイントを詳しく解説します。また、ハウスメーカーと工務店のメリット・デメリットを比較し、あなたに最適な選択肢を見つけるための判断基準もご紹介します。

この記事を読むことで、「どの工務店なら安心して任せられるのか」、「ハウスメーカーの営業トークに惑わされない方法」、「家づくりで失敗しないための重要なポイント」が明確になります。

家は一生に一度の大きな買い物です。本当に自分に合った家づくりを実現するために、ぜひ最後までお読みください。

1. 工務店の倒産リスクは本当に高いのか?

1-1. 全国的に見た工務店の経営状況

全国的に見ても、工務店の経営環境は年々厳しくなっています。その背景には、建築資材の価格高騰、人手不足、住宅需要の変化といった複数の要因が絡んでいます。特に資材の高騰は、仕入れの規模が小さい工務店にとって大きな打撃となっています。

近年話題となったウッドショックでは、木材価格の急騰が多くの工務店に影響を与えました。大手ハウスメーカーのように大量仕入れができる企業は影響を抑えられますが、小規模な工務店はコスト増加分を価格転嫁しづらいため、利益が圧迫されやすいのが現状です。

また、職人の高齢化も深刻な問題です。工務店の多くは地域密着型の経営を行っており、熟練の職人に頼るケースが多いですが、その後継者が不足している現状があります。特に、若手職人の育成が追いつかず、技術の継承が困難になっていることが、業界全体の課題となっています。

さらに、日本全体で新築住宅の需要が減少していることも、工務店にとって逆風となっています。少子高齢化が進み、住宅を建てる世代が減ることで、新築市場は縮小傾向にあります。その結果、リフォーム市場や中古住宅のリノベーション市場へとシフトする動きが加速しています。

このように、全国的に工務店の経営環境は厳しさを増していますが、一方で、地域に根ざした経営を続け、独自の強みを持つ工務店は安定した経営を続けているケースもあります。重要なのは、経営の安定性や施工実績を見極めることです。すべての工務店が危険というわけではなく、正しい情報を基に慎重に判断することが求められます。

1-2. 姫路の工務店の現状と競争環境

姫路市は兵庫県内でも住宅需要が比較的高い地域ですが、工務店同士の競争が激しく、すべての工務店が順調に経営できているわけではありません。地域密着型の工務店が多い一方で、大手ハウスメーカーやフランチャイズ系の住宅会社も進出しており、価格競争や顧客獲得競争が激化しています。

姫路市内の工務店の多くは、自由設計の注文住宅を強みにしており、大手ハウスメーカーとの差別化を図っています。しかし、大手が提供する規格住宅のコストパフォーマンスやブランド力には対抗しづらく、価格面での競争が難しくなっています。そのため、経営基盤の弱い工務店ほど厳しい状況に追い込まれています。

また、姫路エリアでは土地価格の高騰も問題になっています。土地価格が上昇すると、建築費用全体が高くなり、住宅購入者にとって負担が大きくなります。その結果、価格の安いハウスメーカーの住宅に流れる傾向が強まり、地元の工務店にとって契約を取りにくくなる状況が生まれています。

さらに、姫路市内の工務店の中には、後継者不足に悩む企業も多く存在します。経営者の高齢化が進み、後継者がいないために事業継承ができず廃業を選択するケースもあります。こうした問題は、倒産ではなく自主的な事業撤退という形で現れることが多く、表面上は「倒産」とは見えにくいものの、実質的に地域の工務店が減少する要因となっています。

しかし、すべての工務店が厳しい状況にあるわけではありません。地域に根ざしたサービスを強みにして成功している企業もあります。例えば、リフォーム事業を積極的に展開したり、独自のデザインや素材を活かした住宅を提供することで、一定の需要を確保している工務店もあります。そのため、姫路の工務店の経営状況は一概に「厳しい」と断定するのではなく、個々の工務店ごとに経営状況を見極めることが重要です。

1-3. 倒産しやすい工務店の特徴とは?

工務店の倒産には共通する特徴があります。特に経営基盤が脆弱な工務店は、外部環境の変化に対応できずに廃業や倒産に追い込まれるケースが多いです。そのため、工務店選びの際には、倒産しやすい企業の特徴を知っておくことが重要です。

まず、創業して間もない工務店は、倒産リスクが高い傾向にあります。新規参入の工務店は知名度が低く、受注件数が少ないため、安定した収益を確保するまでに時間がかかります。また、実績が少ないため、顧客が不安を感じやすく、契約に至るまでのハードルが高くなることもあります。

次に、極端に低価格を打ち出している工務店も注意が必要です。価格競争に巻き込まれ、利益率が低すぎると、資金繰りが厳しくなり、最終的に経営が立ち行かなくなるリスクがあります。特に、原価ギリギリの価格設定をしている工務店は、少しでもコストが上がると赤字に転落しやすく、倒産の危険が高まります。

また、アフターフォローが不十分な工務店も経営が不安定になりやすいです。施工後のメンテナンスやトラブル対応がしっかりしていないと、顧客からの信頼を失い、口コミや評判が悪化します。その結果、新規の契約が取りづらくなり、経営が厳しくなるケースが多く見られます。

さらに、経営者の高齢化が進んでいる工務店にも注意が必要です。後継者がいない場合、経営者が引退すると同時に廃業してしまう可能性があります。このようなケースでは、突然の廃業によりアフターフォローが受けられなくなるリスクもあるため、契約前に事前に確認することが重要です。

最後に、ネット上の評判が悪い工務店も警戒すべきポイントです。施工不良やトラブルが多発している工務店は、クレーム対応に追われて経営が苦しくなり、最終的に倒産するリスクが高まります。事前に口コミサイトやSNSの情報を確認し、問題が多い工務店を避けることが大切です。

1-4. 倒産リスクを回避できる工務店の選び方

工務店選びで最も重要なのは、信頼できる会社かどうかを見極めることです。倒産リスクの高い工務店を避けるためには、経営の安定性や施工実績、顧客対応の質などをしっかりと確認する必要があります。ここでは、倒産リスクを回避できる工務店を選ぶためのポイントを紹介します。

まず、長年の実績がある工務店を選ぶことが大切です。創業年数が長く、豊富な施工実績を持つ工務店は、経営基盤がしっかりしている可能性が高いです。特に、地元で何十年も営業している工務店は、地域の信頼を得ていることが多く、安心して依頼できる傾向にあります。

次に、保証やアフターサービスが充実しているかを確認することも重要です。優良な工務店は、施工後のメンテナンスや保証制度をしっかりと提供しています。長期保証がある工務店は、それだけ経営が安定している可能性が高く、倒産リスクも低いと考えられます。

また、資金力があるかどうかをチェックするのも一つの方法です。決算書の開示がある場合は、負債の状況などを確認するとよいでしょう。また、銀行との取引状況や施工中の現場の数などからも、経営が安定しているかどうかを判断できます。

さらに、口コミや評判を調べることも欠かせません。実際にその工務店で家を建てた人の意見を参考にすることで、施工の質や対応の良し悪しを判断できます。特に、クレームが多い工務店は避けるべきです。口コミサイトやSNS、住宅関連の掲示板などを活用して、評判を確認しましょう。

最後に、実際に工務店の担当者と話してみることも大切です。誠実で丁寧な対応をしてくれるかどうか、説明が分かりやすいかどうかを確認しましょう。営業トークばかりではなく、施主の要望に真摯に向き合ってくれる工務店なら、安心して任せられます。

1-5. 大手ハウスメーカーと比較した際の安定性

工務店と大手ハウスメーカーを比較すると、経営の安定性に大きな違いがあります。一般的に、大手ハウスメーカーは全国展開しており、豊富な資金力と安定した経営基盤を持っています。一方で、工務店は地域密着型であり、経営規模が小さい分、外部環境の変化に影響を受けやすい傾向があります。

ハウスメーカーは倒産リスクが低いと言われる理由の一つは、規格化された住宅を大量生産できるためです。資材調達のスケールメリットを活かし、安定したコスト管理が可能となります。また、全国的なブランド力があるため、新規の顧客を獲得しやすく、売上が安定しています。

一方、工務店はカスタマイズ性が高いが、経営リスクもあるという特徴があります。顧客の細かい要望に対応できるメリットがある反面、オーダーメイドの設計が多いため、コスト管理が難しくなりがちです。また、施工の質にばらつきが出やすく、トラブル対応による負担が経営を圧迫することもあります。

ただし、大手ハウスメーカーにもデメリットがあります。特に、価格の高さと自由度の低さが挙げられます。規格住宅が中心のため、間取りや仕様に制限があり、施主のこだわりを反映しにくいことがあります。また、大手だからといって必ずしも対応が良いとは限らず、工場生産のために品質にムラがある場合もあります。

さらに、大手ハウスメーカーの中には、型式認定を取得した住宅を提供している場合があります。これは、国が認定した特定の工法や仕様で建てられた住宅ですが、専用の部材や施工方法を使用するため、他の工務店やリフォーム会社ではメンテナンスが難しいというデメリットがあります。この点も長期的な視点で検討する必要があります。

結局のところ、どちらを選ぶかは施主の優先順位によると言えます。経営の安定性を重視し、倒産リスクを避けたい場合はハウスメーカーが無難ですが、自由な設計や個性的な住宅を求める場合は、信頼できる工務店を選ぶのも良い選択肢となります。どちらを選ぶにしても、しっかりと情報収集を行い、慎重に判断することが重要です。

2. アイ工務店の担当者の発言の信ぴょう性

2-1. 営業トークとしての可能性

「姫路の工務店は倒産するからやめた方がいい」というアイ工務店の担当者の発言が、本当に信頼できるものなのかを考える際に、まず注目すべき点は「営業トークの可能性」です。ハウスメーカーの営業担当者が競合を否定的に語ることは珍しくなく、契約を取るための戦略の一環である可能性があります。

一般的に、住宅業界では顧客に安心感を与えるために「他社よりも自社が優れている」という話をすることが多くあります。特に、大手ハウスメーカーの営業担当者は「中小の工務店はリスクが高い」という主張をすることで、自社の安定性をアピールしようとする傾向があります。

しかし、工務店がすべて倒産するわけではありません。倒産のリスクがあるのは事実ですが、それは経営状況や市場環境に左右されるものであり、「姫路の工務店はすべて危ない」と言い切るのは極端な意見です。実際に、長年地域で安定した経営を続けている工務店も多く存在しています。

営業担当者の発言をそのまま受け取るのではなく、「なぜそう言うのか?」という視点で考えることが大切です。もし営業トークの一環であれば、競合である工務店を悪く言うことで、顧客の不安を煽り、自社に誘導しようとしている可能性が高いです。

こうした営業トークに惑わされないためには、複数の会社の話を比較することが重要です。他のハウスメーカーや工務店にも話を聞き、それぞれの主張を冷静に分析することで、より客観的な判断ができるようになります。

2-2. 実際に姫路で工務店の倒産が多いのか?

アイ工務店の担当者が「姫路の工務店は倒産する」と発言した背景には、実際に倒産した工務店の事例があるのかもしれません。では、実際に姫路市内で工務店の倒産が多発しているのかどうか、客観的なデータや事例をもとに検証してみましょう。

近年、全国的に工務店の倒産件数は増加傾向にあります。その主な要因は、建築資材の価格高騰、人手不足、住宅需要の変化などが挙げられます。特にウッドショックによる木材価格の上昇は、資金力の乏しい工務店にとって大きな打撃となり、倒産に追い込まれる原因の一つとなっています。

兵庫県全体でも、小規模な工務店の倒産が見られますが、これは姫路市に限った話ではありません。むしろ、姫路市は比較的住宅需要がある地域であり、一定の顧客を確保できる工務店は安定した経営を続けているケースもあります。

とはいえ、すべての工務店が安泰というわけではなく、競争の激化により資金力のない工務店は厳しい状況にあるのも事実です。特に、大手ハウスメーカーとの価格競争に巻き込まれ、利益率が低下して経営難に陥る工務店もあります。

総合的に見ると、姫路市内の工務店が次々と倒産しているという事実はなく、「すべての工務店が危ない」というアイ工務店の担当者の発言は誇張されている可能性が高いと言えます。倒産する工務店もあれば、安定して経営している工務店もあるため、個別の会社の状況をしっかりと見極めることが重要です。

2-3. 他のハウスメーカーでも似たような話はあるのか?

アイ工務店の担当者が「姫路の工務店は倒産する」と発言したのが営業トークの一環である可能性が高いと考えられますが、こうした発言はアイ工務店に限ったものなのでしょうか?実際には、他のハウスメーカーでも同様の話をするケースは少なくありません。

例えば、大手ハウスメーカーの営業担当者も、「地元の工務店は保証が不十分でアフターフォローが弱い」「すぐに潰れる可能性があるから安心できない」といった話をすることがあります。これは、顧客の不安を煽ることで、自社の安定性を強調し、契約を促すための営業手法の一つです。

特に、大手ハウスメーカーはブランド力や企業規模の大きさを武器にしており、工務店との差別化を図るために「倒産リスク」を強調することがよくあります。これにより、「地元の工務店よりも、大手の方が安心」と思わせる心理的効果を狙っているのです。

しかし、こうした話を鵜呑みにするのは危険です。なぜなら、実際には倒産リスクの低い工務店も多数存在するからです。長年の実績があり、安定した経営を続けている工務店であれば、大手ハウスメーカーに引けを取らない信頼性を持っている場合もあります。

結論として、「工務店は倒産するからやめた方がいい」という発言は、アイ工務店に限らず、他のハウスメーカーでも使われる営業トークの一つである可能性が高いです。住宅会社を選ぶ際には、こうした営業トークに惑わされず、実際の経営状況や保証内容、施工実績をしっかりと比較することが重要です。

2-4. 具体的な倒産事例を検証する

「工務店は倒産する」という発言の信ぴょう性を判断するためには、実際に倒産した工務店の事例を検証することが重要です。全国的に見ても、ここ数年で工務店の倒産が増加しているのは事実ですが、その背景にはさまざまな要因があります。

例えば、2023年には全国の中小工務店が相次いで倒産しました。その大きな要因は、ウッドショックによる木材価格の高騰と新型コロナウイルスの影響による住宅需要の変動です。特に、材料費の上昇により利益が圧迫され、資金繰りが難しくなった工務店が多かったとされています。

また、姫路市周辺でも過去に倒産した工務店があります。その原因としては、価格競争の激化による利益率の低下、人手不足による工期の遅延、後継者不足による廃業などが挙げられます。ただし、すべての工務店がこうした理由で倒産するわけではなく、健全な経営を続けている企業も多く存在します。

一方で、倒産した工務店の多くは、事前に経営不振の兆候が見られたケースが多いです。例えば、極端な低価格での受注を続けていた工務店は、資材価格の高騰に対応できずに経営破綻しました。また、保証やアフターフォローが不十分だった工務店は、顧客からの信頼を失い、新規契約が取れなくなって経営が立ち行かなくなった事例もあります。

これらの事例を踏まえると、倒産リスクがある工務店が存在するのは事実ですが、「すべての工務店が倒産する」と言い切るのは正確ではありません。大切なのは、倒産しやすい工務店の特徴を見極め、信頼できる会社を選ぶことです。過去の事例を参考にしながら、慎重に住宅会社を選ぶことが重要だと言えるでしょう。

2-5. 情報の正確性をどう判断するか?

住宅業界では、営業担当者が自社を有利に見せるために競合他社のネガティブな情報を話すことがあります。そのため、「姫路の工務店は倒産する」という発言の信ぴょう性を見極めるためには、情報の正確性を判断する力が求められます。

まず、発言の根拠を確認することが大切です。営業担当者が「工務店は倒産しやすい」と言う場合、その具体的なデータや事例を提示しているかをチェックしましょう。もし根拠が不明確な場合、単なる営業トークの可能性が高いです。

次に、他の情報源と照らし合わせることも重要です。インターネット上のニュースや、住宅業界の統計データを調べることで、工務店の倒産リスクが実際にどの程度なのかを客観的に判断できます。また、地元の工務店の評判を知るために、口コミサイトや施主の体験談を参考にするのも有効です。

さらに、複数の住宅会社の話を聞くこともおすすめです。アイ工務店の営業担当者が「工務店は危ない」と言っていても、他のハウスメーカーや工務店の担当者は異なる意見を持っている可能性があります。異なる視点の情報を集めることで、よりバランスの取れた判断ができるようになります。

最終的に、営業トークに惑わされず、自分自身で納得のいく情報を集めることが大切です。住宅購入は大きな決断なので、一つの意見だけで判断せず、複数の情報源を比較検討した上で、自分にとって最適な選択をすることが重要です。

2-6. 工務店が倒産した場合の対策

もし契約した工務店が倒産してしまった場合、「家の修繕やメンテナンスはどうなるのか?」という不安が生じます。しかし、適切な対策を講じておけば、工務店が倒産したとしても安心して暮らし続けることが可能です。

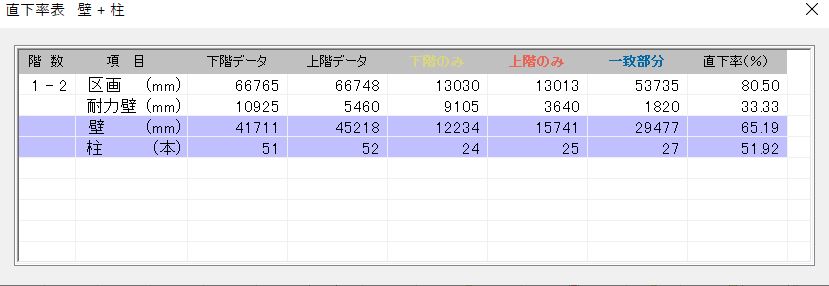

まず、在来工法(木造軸組工法)でシンプルに建てることが重要です。在来工法は、日本の住宅で広く採用されており、多くの工務店や大工が対応できるため、万が一、建築を依頼した工務店が倒産しても、別の工務店にメンテナンスや修繕を依頼しやすくなります。逆に、独自の特殊な工法を採用している場合、対応できる業者が限られ、修繕が難しくなることがあります。

また、建築時の図面をしっかり保管しておくことも大切です。設計図や施工図が残っていれば、工務店が倒産しても別の業者がそれを参考に修繕やリフォームを行うことができます。逆に、図面がないと、構造の詳細が分からず、余計な手間やコストがかかる可能性があります。

さらに、定期的に複数の業者とつながりを持っておくことも有効です。特定の工務店だけに依存するのではなく、地元のリフォーム会社や住宅メーカーとも関係を築いておくことで、いざという時に迅速に対応できる体制を整えることができます。

工務店の倒産リスクを完全になくすことはできませんが、こうした事前対策を講じておくことで、万が一の事態にも備えることができます。特に、在来工法を採用し、図面を適切に保管することで、別の工務店でも対応可能な家づくりをすることが、長期的に安心して暮らすための重要なポイントとなります。

一方で、大手ハウスメーカーの中には型式認定を取得して建てた住宅もあります。型式認定とは、特定の設計や工法を国が認めたものですが、この認定を受けた住宅は、そのハウスメーカー専用の部材や施工方法を使用するため、他のハウスメーカーや工務店では修繕やメンテナンスができない場合があります。そのため、将来的な修繕のしやすさも考慮して、住宅会社を選ぶことが重要です。

3. 工務店とハウスメーカーの違いを理解する

3-1. 工務店を選ぶメリットとデメリット

住宅を建てる際に、工務店を選ぶかハウスメーカーを選ぶかは、多くの人が悩むポイントです。工務店には、ハウスメーカーにはない強みがありますが、一方でデメリットも存在します。それらを正しく理解した上で、自分に合った選択をすることが重要です。

まず、工務店の最大のメリットは自由度の高さです。ハウスメーカーのような規格住宅ではなく、施主の希望に沿ったオーダーメイドの設計が可能なため、間取りやデザイン、素材選びにこだわることができます。特に、個性的なデザインや自然素材を活かした家づくりをしたい人にとって、工務店は魅力的な選択肢となります。

もう一つのメリットは、地域密着型の対応が期待できる点です。地元の工務店は、施主との距離が近く、アフターフォローも手厚いことが多いです。施工中に細かい要望を伝えやすく、完成後も何かあればすぐに対応してもらえる安心感があります。

しかし、工務店にはデメリットもあります。最も大きな懸念点は、経営基盤が弱い会社があるため、倒産のリスクが比較的高いことです。特に、小規模な工務店の場合、資金繰りが厳しくなったり、経営者の高齢化により廃業するケースも少なくありません。

さらに、施工の品質にばらつきがある点も注意が必要です。ハウスメーカーは全国規模で品質管理が統一されていますが、工務店は職人の技術や経験によって仕上がりに差が出ることがあります。そのため、施工実績や評判をよく確認し、信頼できる工務店を選ぶことが大切です。

3-2. ハウスメーカーを選ぶメリットとデメリット

ハウスメーカーを選ぶメリットは、企業の規模が大きく、安定した品質と保証が受けられる点にあります。特に、全国展開している大手ハウスメーカーは、経営基盤が強く、倒産リスクが低いため、長期的に安心して住み続けることができます。

ハウスメーカーの大きな強みは、品質の安定性です。工場でのプレカット(部材の加工)が行われるため、現場での施工ミスが少なく、均一な品質が確保されます。また、施工マニュアルが整備されており、どの地域で建てても一定のクオリティが保証されるのも魅力です。

もう一つのメリットは、保証やアフターサービスの充実です。大手ハウスメーカーの多くは、30年~60年といった長期保証を提供しており、万が一のトラブルが発生しても迅速に対応してもらえます。これにより、住宅を長く快適に維持できる点が、ハウスメーカーを選ぶ大きな理由の一つとなっています。

しかし、ハウスメーカーにはデメリットもあります。その一つが、価格が高めに設定されていることです。規格化された住宅であっても、大手のブランド力や保証のコストが上乗せされているため、同じ仕様の家を工務店で建てるよりも割高になることが多いです。

もう一つのデメリットは、設計の自由度が低い点です。ハウスメーカーの住宅は、基本的に規格化されたプランが多く、カスタマイズできる範囲が限られています。間取りやデザインにこだわりたい人にとっては、選択肢が狭まる可能性があります。

また、型式認定を取得している住宅の場合、メンテナンスを他の業者に依頼しにくいというデメリットもあります。型式認定住宅は、特定のハウスメーカー独自の工法や部材を使用しているため、将来的にそのメーカー以外の工務店やリフォーム業者では対応できないケースがあるのです。この点は、長期的な視点で住宅を選ぶ際に注意が必要です。

3-3. 工務店とハウスメーカーのコスト比較

住宅を建てる際に、多くの人が気にするのが「コスト」の違いです。工務店とハウスメーカーでは、同じ広さや仕様の家を建てた場合でも、価格に大きな差が出ることがあります。それぞれのコストの特徴を理解し、予算に合った選択をすることが重要です。

一般的に、工務店の方がコストを抑えやすい傾向があります。これは、大手ハウスメーカーのように広告宣伝費や展示場の維持費がかからないため、その分のコストを住宅価格に上乗せする必要がないからです。また、中間マージンが発生しにくいため、同じ仕様の住宅でもハウスメーカーより安く建てられることが多いです。

一方で、ハウスメーカーはスケールメリットを活かして資材を大量購入できるため、建材費が抑えられるというメリットがあります。ただし、前述のように広告費やブランド料が上乗せされるため、最終的な価格は工務店よりも高くなることが一般的です。

価格の違いを具体的な数字で見てみると、ハウスメーカーで建てる場合、坪単価は100万円〜180万円程度が相場となります。一方、工務店では70万円〜130万円程度で価格帯には幅が広くあり、比較的にオーダーで建築できることが多く、同じ広さの家を建てても数百万円の差が出ることがあります。

ただし、工務店のコストが必ずしも安いとは限らない点にも注意が必要です。特注の設計や高級な建材を使用した場合、ハウスメーカーよりも費用がかかるケースもあります。最終的なコストは、設計の自由度や設備のグレードによって大きく変わるため、事前にしっかりと見積もりを比較することが重要です。

3-4. どんな人に工務店が向いているのか?

工務店とハウスメーカーの違いを理解した上で、「どんな人が工務店に向いているのか?」を考えることは、家づくりを成功させる上で非常に重要です。工務店は、自由度が高く、地域密着型の対応が期待できるため、特定のニーズを持つ人に適しています。

まず、自分だけのオリジナルな家を建てたい人には、工務店が向いています。ハウスメーカーの規格住宅とは異なり、間取りやデザイン、使用する素材などを自由に選べるため、こだわりの家づくりが可能です。「他にはない個性的なデザインの家を建てたい」「自然素材をふんだんに使いたい」といった希望を持つ人には、工務店が適した選択肢となります。

コストを抑えて理想の家を建てたい人も、工務店を検討する価値があります。ハウスメーカーに比べて中間マージンが発生しにくいため、同じ仕様でも費用を抑えられることが多いです。特に、土地や建物に予算をかけたいが、無駄なコストは省きたいという人にとって、工務店は魅力的な選択肢となるでしょう。

また、地域に根ざした家づくりをしたい人にも、工務店はおすすめです。地元の工務店は、その地域の気候や風土を熟知しており、長く快適に暮らせる家を提案してくれます。また、施工後のアフターフォローが手厚いケースが多く、何かトラブルがあった際にも素早く対応してもらえる安心感があります。

一方で、「倒産リスクが不安な人」や「住宅のメンテナンスを長期的にハウスメーカーに任せたい人」には、工務店よりもハウスメーカーの方が向いている場合があります。工務店を選ぶ際には、経営の安定性や保証内容をしっかり確認し、自分のライフスタイルに合った選択をすることが大切です。

3-5. 賢い住宅購入のための判断基準

住宅を購入する際には、単に「工務店かハウスメーカーか」という二択ではなく、自分のライフスタイルや価値観に合った選択をすることが重要です。そのためには、いくつかの判断基準を持っておくと、より後悔のない住宅選びができます。

まず考えるべきは、「自分が求める家のスタイル」です。自由な設計やこだわりのデザインを重視するなら、工務店の方が向いています。一方で、品質の安定性や長期保証を重視するなら、ハウスメーカーを選ぶのが無難です。どちらが自分にとって優先度が高いかを明確にすることで、選択の方向性が決まります。

コスト面も重要な判断基準の一つです。同じ広さの家を建てる場合、ハウスメーカーより工務店の方がコストを抑えられることが多いですが、施工内容や保証、メンテナンスのしやすさも含めて総合的に判断することが大切です。目先の費用だけでなく、長期的なランニングコストも考慮する必要があります。

住宅の維持管理のしやすさもチェックするポイントです。工務店で建てる場合は、設計の自由度が高い分、メンテナンスが必要になった際に他の業者が対応しやすいように、図面の保管や標準的な工法の採用を意識するとよいでしょう。逆に、ハウスメーカーの場合は、独自の工法や型式認定を受けた住宅だと、他社での修繕が難しくなる可能性があるため注意が必要です。

最終的には、信頼できる会社を選ぶことが何より重要です。工務店を選ぶ場合は、施工実績や会社の経営状況、口コミなどをチェックし、ハウスメーカーを選ぶ場合も、ブランドだけでなく、担当者の対応や保証内容をしっかり確認することが大切です。焦らず情報を集め、納得のいく選択をすることで、後悔のない家づくりが実現できます。

まとめ

本記事では、アイ工務店の担当者が「姫路の工務店は倒産するからやめた方がいい」と発言した件について、その信ぴょう性や工務店とハウスメーカーの違いを検証しました。確かに、工務店の倒産リスクはゼロではありませんが、すべての工務店が危険というわけではなく、安定した経営を続けている会社も多く存在します。

工務店には、設計の自由度が高く、コストを抑えやすいというメリットがあります。一方で、経営基盤が弱い会社もあり、倒産のリスクを避けるためには、実績や評判、保証内容をしっかり確認することが重要です。また、在来工法で建て、建築図面を保管しておけば、万が一工務店が倒産しても他の業者にメンテナンスを依頼できます。

ハウスメーカーは、品質の安定性や長期保証の充実という強みがありますが、価格が高めで、設計の自由度が低いことがデメリットです。さらに、型式認定を取得している住宅は、他社でのメンテナンスが難しくなる場合があるため、長期的な視点で選ぶことが大切です。

最も重要なのは、「自分にとってどの選択肢が最適か」を見極めることです。営業担当者の話を鵜呑みにせず、複数の会社を比較し、コスト・保証・メンテナンスのしやすさなどを総合的に判断しましょう。焦らず慎重に選ぶことで、後悔のない家づくりが実現できます。

「地元の工務店で家を建てたいけれど、倒産のリスクが心配…」そんな不安を抱えていませんか?

住宅は人生で最も大きな買い物の一つです。しかし、ハウスメーカーの営業担当者から「工務店は倒産するからやめた方がいい」と言われると、「本当に大丈夫なの?」と不安になりますよね。

実際のところ、全国的に見ても工務店の倒産が増えているのは事実です。しかし、すべての工務店が倒産するわけではなく、経営が安定している工務店も多く存在します。この記事では、工務店の倒産リスクの実態と、信頼できる工務店を選ぶためのポイントを詳しく解説します。

本記事を読むことで、ハウスメーカーと工務店の違いや、工務店の倒産リスクを避ける方法が明確になり、自分に最適な住宅会社を選ぶ判断力が身につきます。

「大手だから安心」「工務店は危険」といったイメージに惑わされることなく、本当に自分に合った家づくりを実現するために、ぜひ最後までご覧ください。