土佐和紙クロスはどう?和紙クロスのメリット、デメリットを解説します。

「おしゃれな壁紙にしたいけど、ビニールクロスじゃ味気ない…」「自然素材の壁紙に興味はあるけど、お手入れが大変そう…」そんなお悩みをお持ちではありませんか?

室内の雰囲気を大きく左右する壁紙選び。せっかくなら、見た目の美しさだけでなく、機能性や快適さも兼ね備えた壁材を選びたいですよね。しかし、多くの方が「どの壁紙を選べばいいのか分からない」と悩んでいます。

そこで注目されているのが、高知県が誇る伝統素材「土佐和紙」を使用した和紙クロスです。1000年以上の歴史を持ち、調湿効果や空気清浄効果などの優れた機能を備えているため、近年では住宅や商業空間でも採用が増えています。

本記事では、そんな土佐和紙クロスの魅力やメリット・デメリットを徹底解説!さらに、施工のポイントやおすすめの活用法まで詳しくご紹介します。

この記事を読めば、あなたの理想の住空間にぴったりの壁紙選びができるようになり、快適で上質なインテリアを実現するヒントが見つかるはずです。

土佐和紙クロスが持つ、和とモダンが融合した美しさと、自然素材ならではの心地よさを、ぜひチェックしてみてください。

この記事を読んでわかる事

- 土佐和紙クロスは、自然素材ならではの風合いと温かみがあり、和洋どちらのインテリアにもなじむ。

- 調湿効果や空気清浄効果があり、快適で健康的な室内環境をつくるのに適している。

- 軽量で施工しやすく、DIYにも向いているが、破れやすいため慎重な取り扱いが必要。

- ビニールクロスよりも高価で、メンテナンスの手間がかかるが、その分独特の質感や機能性を楽しめる。

- 和紙クロスの特性を理解し、適切な場所に取り入れることで、美しく快適な空間づくりができる。

1. 土佐和紙クロスとは?

1-1. 土佐和紙の歴史と特徴

土佐和紙は、高知県で生産される伝統的な和紙の一つで、日本でも特に高品質な紙として知られています。その歴史は1000年以上にさかのぼり、平安時代にはすでに製造されていたといわれています。土佐の豊かな水資源と温暖な気候が、質の良い和紙を生み出す条件を整えており、全国的に高い評価を受けています。

土佐和紙の最大の特徴は、その薄さと強靭さのバランスです。一般的な和紙は薄くて破れやすいイメージがありますが、土佐和紙は強度がありながらも軽くしなやか。これは、手すき技法と高知県特有の良質な原料が生み出す独自の特性です。

また、土佐和紙は通気性や吸湿性が高く、湿度の変化に強いのも魅力です。この特性が、和紙クロスとして使用した際に室内環境を快適に保つ要因となります。特に日本の高温多湿な気候に適しており、古くから障子や襖の材料として使われてきました。

さらに、土佐和紙は独特の風合いを持ち、手仕事ならではの温かみが感じられるのも特徴です。機械で作られた紙にはない自然な繊維の流れや、光をやわらかく通す性質があり、インテリアに取り入れることで落ち着いた雰囲気を演出できます。

このように、土佐和紙は長い歴史の中で培われた技術と、自然素材ならではの特性を兼ね備えた優れた和紙です。近年では、伝統的な用途だけでなく、壁紙(クロス)や照明器具、アート作品など、さまざまな分野で活用されるようになっています。

1-2. 土佐和紙クロスの製造方法

土佐和紙クロスは、伝統的な和紙づくりの技法を活かしながら、壁紙として使用できるように加工された製品です。一般的な洋紙の壁紙とは異なり、天然素材を用いた手作業の工程が多く、職人の技術が求められます。

まず、原料となる楮(こうぞ)・三椏(みつまた)・雁皮(がんぴ)といった植物繊維を加工する工程から始まります。これらの繊維を水にさらし、余分な不純物を取り除くことで、しなやかで丈夫な紙を作るための下準備を行います。土佐和紙の場合、特に楮を多く使用し、その強度と柔軟性を高めています。

次に、和紙を作る工程である「漉(す)き」作業が行われます。漉き方には「流し漉き」と「溜め漉き」の2種類がありますが、土佐和紙では主に流し漉きが採用されます。これにより、繊維が均一に広がり、丈夫で美しい仕上がりになります。この工程は熟練の職人が行い、一枚一枚手作業で作られることが多いです。

和紙ができたら、防火・防カビ・耐水加工を施すことで、壁紙としての耐久性を向上させます。和紙の質感や風合いを損なわないよう、できるだけ自然な仕上がりにするのがポイントです。この加工により、和紙特有の弱点である「水や汚れに弱い」というデメリットを軽減できます。

最後に、ロール状にカットし、施工しやすい形に整えた後、製品として出荷されます。 一般的な壁紙と異なり、和紙クロスは一つひとつの表情が異なるため、同じ製品でも微妙な違いが生まれるのが特徴です。そのため、自然素材ならではの温かみを活かし、和モダンなインテリアに取り入れられることが多いです。

1-3. 他の和紙クロスとの違い

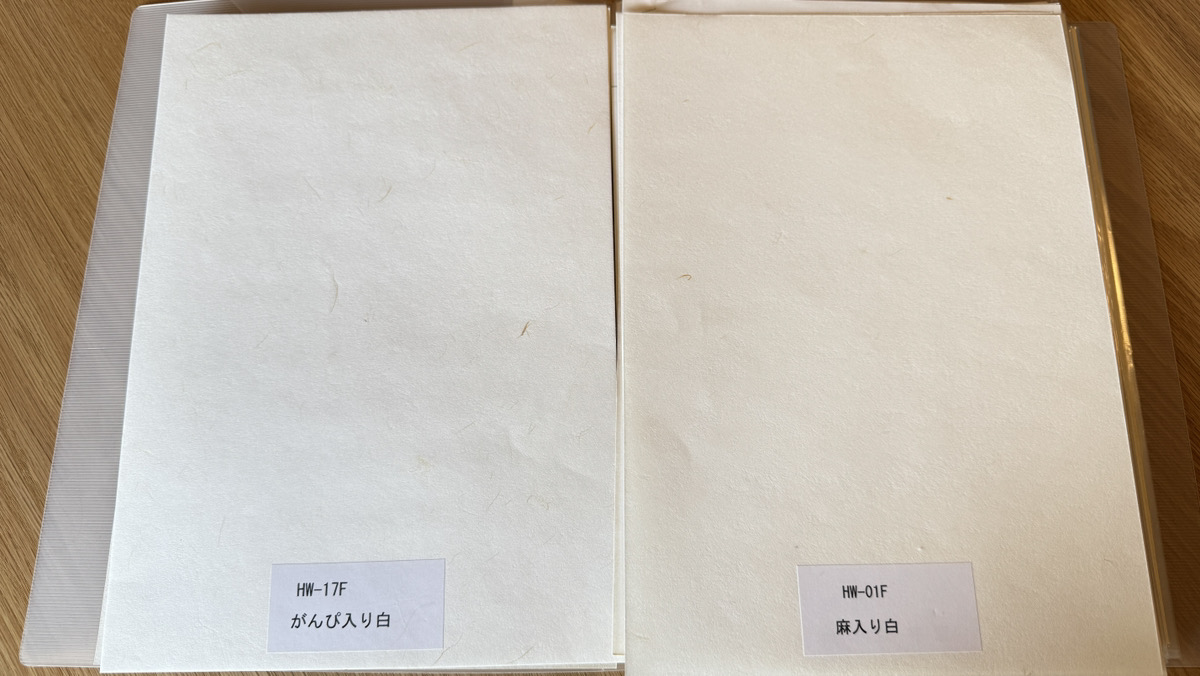

和紙クロスにはさまざまな種類がありますが、その中でも土佐和紙クロスは独自の特性を持っています。 他の和紙クロスと比較すると、「薄さ」「強度」「通気性」のバランスに優れている点が特徴です。

例えば、越前和紙や美濃和紙も壁紙に使用されることがありますが、それぞれの特性が異なります。越前和紙は厚みがあり、高級感のある仕上がりになるのに対し、土佐和紙は薄くて軽く、しなやかで施工しやすいという利点があります。また、美濃和紙は手漉きの風合いを生かしたデザイン性の高さが特徴ですが、土佐和紙はシンプルでナチュラルな表情が魅力です。

また、和紙クロスの中にはパルプを多く含む工業製品もありますが、土佐和紙クロスは天然繊維の比率が高く、より自然な質感が楽しめる点で優れています。そのため、素材の持つ温かみを感じられるだけでなく、経年変化によってより味わい深い風合いへと変化していくのが特徴です。

さらに、土佐和紙クロスは調湿性や通気性にも優れており、カビや結露の発生を抑える効果があります。一般的なビニールクロスと比べても、湿気を適度に吸収・放出するため、湿度の高い日本の気候に適した壁材といえます。他の和紙クロスと比較してもこの性能が高いため、和室だけでなく洋室にも幅広く活用されています。

このように、土佐和紙クロスは他の和紙クロスと比べても軽量で扱いやすく、自然な風合いを生かしつつ、実用性も兼ね備えている点が魅力です。そのため、デザイン性だけでなく、機能性も重視したい方におすすめの和紙クロスといえます。

1-4. 土佐和紙クロスのデザインバリエーション

土佐和紙クロスは、伝統的な和紙の質感を活かしながらも、さまざまなデザインバリエーションが揃っているのが特徴です。一般的な和紙クロスと比べて、ナチュラルな風合いを残しつつ、現代のインテリアにも馴染むデザインが多いのが魅力です。和室だけでなく、洋室やモダンな空間にも適応できるため、幅広い用途で使用されています。

まず、伝統的な和紙らしい「無地」タイプがあります。白や生成り色をベースにしたシンプルなものが多く、和紙特有の繊維の流れや手漉きの風合いが感じられるのが魅力です。これにより、落ち着いた雰囲気のある空間を演出できます。特に和室や茶室など、和の趣を大切にしたい空間に最適です。

次に、模様入りや染め加工が施されたタイプも人気があります。伝統的な和柄(例えば、麻の葉、七宝、唐草など)がデザインされたものや、ぼかし染めや刷毛引きの風合いを活かしたものなど、職人の技術が光るデザインが豊富です。これらのデザインは、アクセントウォールとして使用することで、空間に奥行きを持たせることができます。

さらに、最近では洋室や北欧テイストのインテリアにも合うモダンなデザインの土佐和紙クロスも登場しています。例えば、パステルカラーやグレー系の落ち着いた色合いを取り入れたものや、幾何学模様を施したものなど、和紙の持つ柔らかな質感と現代的なデザインを融合させたタイプが増えています。これにより、和紙クロスの魅力を活かしながらも、和洋折衷のインテリアにマッチさせることができます。

また、照明との組み合わせによる表情の変化も土佐和紙クロスの大きな魅力の一つです。和紙は光を柔らかく透過するため、間接照明や和紙ランプと組み合わせることで、壁に温かみのある陰影を生み出すことができます。これにより、部屋全体に落ち着いた雰囲気を作り出すことができ、リラックスできる空間づくりに貢献します。

1-5. 施工方法と注意点

土佐和紙クロスは、一般的なビニールクロスとは異なり、自然素材ならではの施工方法や注意点があります。適切に施工することで、和紙の美しい風合いを長く楽しむことができます。ここでは、施工の流れと注意すべきポイントについて解説します。

まず、下地処理が重要です。和紙クロスは薄く、下地の凹凸が透けやすいため、施工前に壁をしっかりと整える必要があります。特に、継ぎ目や段差のある場所は、パテ処理を施して滑らかにしておくことが推奨されます。

接着にはでんぷん系の糊や、専用の和紙クロス用接着剤を使用します。ビニールクロス用の強力な糊は、和紙が吸収しすぎて変形やシミの原因になるため、避けるべきです。また、糊を塗る際には、和紙の特性を考慮し、薄く均一に塗布することが大切です。

施工時には、シワや気泡に注意しながら慎重に貼ることが求められます。和紙クロスは伸縮性が低いため、一度貼った後の微調整が難しく、剥がして貼り直すと破れるリスクがあります。そのため、位置合わせを慎重に行いながら、少しずつ空気を抜きながら貼ることがコツです。

最後に、施工後の乾燥とメンテナンスにも気を配る必要があります。施工直後は、急激な乾燥を避け、自然な環境でゆっくりと乾かすのが理想的です。また、和紙クロスは水や汚れに弱いため、汚れが付いた場合は乾いた布で軽く拭き取るなど、適切なメンテナンスを心がけることで、美しい状態を保つことができます。

2. 土佐和紙クロスのメリット

2-1. 自然素材ならではの風合い

土佐和紙クロスの最大の魅力の一つは、自然素材ならではの優しい風合いです。工業的に大量生産された壁紙とは異なり、一枚一枚が手作業で作られるため、繊維の流れや色の濃淡に微妙な違いがあり、唯一無二の表情を持つのが特徴です。

和紙ならではの温かみのある質感が、部屋全体に落ち着いた雰囲気をもたらします。特に、木材や畳と相性が良く、和室や和モダンな空間に取り入れると、統一感のあるナチュラルなインテリアを演出できます。

また、和紙の繊維が光を適度に通すため、柔らかい光の反射が生まれるのも特徴です。直線的で強い光を反射するビニールクロスと比べ、和紙クロスは光を和らげ、室内を穏やかな印象にしてくれます。

さらに、土佐和紙クロスはシンプルな無地のデザインだけでなく、刷毛引きや手漉き模様など、伝統的な加工を施したものもあり、壁に奥行きや表情を持たせることができる点も魅力です。

このように、土佐和紙クロスは工業製品にはない自然の美しさを活かした壁材であり、空間に温かみと個性をプラスするアイテムとして、多くの人に選ばれています。

2-2. 調湿効果と空気清浄効果

土佐和紙クロスは、単なる装飾的な壁紙ではなく、調湿効果や空気清浄効果を持つ機能性の高い素材としても注目されています。日本の住宅において湿度管理は重要な要素ですが、和紙クロスはその特性を活かし、室内環境を快適に保つ役割を果たします。

和紙は繊維の間に無数の細かい空気層を持っているため、湿度が高いときには水分を吸収し、乾燥すると放出するという自然な調湿機能を備えています。これにより、特に梅雨時期や冬の乾燥する季節でも、室内の湿度を適度に調整し、結露の発生を防ぐ効果が期待できます。

また、和紙クロスは空気中の有害物質やニオイを吸着する性質も持っています。例えば、ホルムアルデヒドなどの化学物質を吸収・分解する能力があり、新築やリフォーム直後の室内空気を改善する働きがあるとされています。そのため、シックハウス症候群対策としても効果的です。

さらに、土佐和紙クロスは静電気が発生しにくいため、ホコリや花粉が壁に付着しにくく、清潔な空間を保ちやすいというメリットもあります。これにより、アレルギーを持つ方や小さな子どもがいる家庭にも適した壁材と言えるでしょう。

このように、土佐和紙クロスは見た目の美しさだけでなく、空気環境を整える機能も備えているため、快適で健康的な住空間を作るうえで非常に優れた選択肢となります。

2-3. 軽量で施工しやすい

土佐和紙クロスは、一般的なビニールクロスや織物クロスと比べても非常に軽量であることが特徴です。そのため、壁や天井に施工する際の負担が少なく、扱いやすい素材として評価されています。

和紙はもともと薄くて軽いため、大きな面積の壁にも貼りやすく、施工時の糊付けや位置調整がしやすいというメリットがあります。特に、DIYで壁紙を張り替えたい人にとっても、比較的扱いやすい素材です。

施工しやすいもう一つの理由は、カッターやハサミで簡単にカットできることです。ビニールクロスのように強力なカッターや専用の道具を必要とせず、手軽に加工できるため、施工の自由度が高まります。

さらに、和紙クロスは施工後の膨張・収縮が少ないため、貼った後に大きな変形が起こりにくいという特性もあります。ビニールクロスの場合、温度や湿度の影響で伸縮し、時間が経つと隙間ができることがありますが、和紙クロスは比較的安定した状態を保つことができます。

このように、土佐和紙クロスは軽量で施工しやすく、初心者でも扱いやすい壁材の一つです。DIYでの使用はもちろん、プロの施工においてもスムーズな作業が可能となり、短時間で美しい仕上がりを実現できるのが魅力です。

2-4. 環境にやさしいエコ素材

土佐和紙クロスは、環境に優しいエコ素材としても注目されています。天然の植物繊維を原料としており、合成樹脂や化学物質を多用した壁紙とは異なり、地球環境や健康への負荷が少ないのが特徴です。

和紙クロスの主な原料である楮(こうぞ)や三椏(みつまた)、雁皮(がんぴ)は、比較的短期間で再生可能な植物であり、持続可能な資源として活用されています。そのため、森林伐採の影響を抑えながら生産できる点も環境に優しい理由の一つです。

また、土佐和紙クロスは製造工程でも環境負荷が少ないことが魅力です。ビニールクロスのように石油由来の原料を使用せず、製造時に排出されるCO2も抑えられるため、カーボンフットプリントの低減につながります。

さらに、和紙クロスは最終的に自然に還る素材であり、焼却しても有害物質を発生しにくいため、廃棄時の環境負担が小さいのもメリットです。これは、環境意識の高い住宅設計やエコハウスを目指す人にとって、大きな魅力となるでしょう。

このように、土佐和紙クロスは持続可能な素材であり、環境に配慮した住宅づくりに適した選択肢です。近年では、エコ意識の高い建築家やデザイナーにも注目され、サステナブルなインテリアとしての価値が高まっています。

2-5. 和洋どちらのインテリアにもなじむ

土佐和紙クロスは、伝統的な和の雰囲気を持ちながら、洋風のインテリアとも調和する汎用性の高い壁材です。和室に限らず、モダンなデザインの住宅や、北欧テイストのインテリアにも馴染みやすいため、幅広いスタイルに活用できます。

例えば、純和風の空間では、和紙特有の繊細な質感が畳や木材と調和し、落ち着いた雰囲気を演出できます。白や生成りの無地タイプを選べば、和の美しさを存分に引き出すことができるでしょう。

一方で、洋室やモダンな空間にも違和感なく溶け込みます。特に、グレーやベージュ系の和紙クロスは、コンクリートやアイアンなどの素材とも相性が良く、シンプルで洗練された印象を与えます。ナチュラルな木目調の家具とも組み合わせやすいため、北欧風のインテリアにもマッチします。

さらに、和紙クロスは光を柔らかく反射する性質があり、間接照明との組み合わせで温かみのある空間を演出することができます。和紙を使った照明やランプシェードと組み合わせることで、より一層雰囲気のある空間を作ることが可能です。

このように、土佐和紙クロスは和洋どちらのインテリアにも自然になじみ、空間に上質なアクセントを加えることができる壁材です。和の伝統を活かしつつ、現代のライフスタイルにも溶け込むデザインが魅力で、多様な住空間に取り入れることができます。

3. 土佐和紙クロスのデメリット

3-1. 耐久性と破れやすさ

土佐和紙クロスは自然素材ならではの温かみや風合いが魅力ですが、その一方で耐久性がビニールクロスに比べて劣るというデメリットがあります。和紙は薄く、強い衝撃や摩擦に弱いため、壁紙として使用する際には注意が必要です。

特に、小さな子どもやペットがいる家庭では、和紙クロスが破れやすいリスクがあります。例えば、爪で引っかいたり、物がぶつかったりすると簡単に破れてしまうことがあり、頻繁に張り替えが必要になる可能性もあります。

また、家具や壁掛けの装飾品を移動させる際にも、和紙クロスに傷がついたり破れたりしやすい点には注意が必要です。特に、角や端の部分はダメージを受けやすく、施工時に補強するなどの対策が求められます。

しかし、近年では和紙クロスに特殊コーティングを施した耐久性の高い製品も登場しており、ある程度の補強がされているものもあります。耐久性を重視する場合は、こうした加工が施されたタイプを選ぶのも一つの方法です。

このように、土佐和紙クロスは繊細で破れやすい性質を持つため、設置する場所や使用環境を考慮することが重要です。和紙の質感を活かしながら、適切なメンテナンスや対策を行うことで、長く美しい状態を保つことができます。

3-2. メンテナンスの手間

土佐和紙クロスは、その美しい風合いや自然素材ならではの魅力がありますが、メンテナンスの手間がかかるという点がデメリットの一つです。特に、汚れや水分に弱いため、ビニールクロスのように簡単に拭き取ることができません。

一般的な壁紙は、水拭きや洗剤を使って汚れを落とせますが、和紙クロスは水分を吸収しやすく、濡らすとシミになったり、紙が弱くなったりする可能性があります。そのため、掃除の際は乾いた布やハタキで優しくホコリを払うのが基本です。

また、和紙は油汚れにも弱いため、キッチンやダイニングなどの油分が飛びやすい場所には不向きです。食べ物の飛び散りや手垢などがつくと、簡単には落とせず、汚れが目立ちやすくなることがあります。そのため、使用する場所を慎重に選ぶことが重要です。

日常的なメンテナンスとしては、定期的にホコリを払うほか、汚れ防止のために和紙クロス専用のコーティング剤を塗布する方法もあります。これにより、汚れの吸収を防ぎ、ある程度の耐久性を向上させることができます。

このように、土佐和紙クロスは他の壁紙に比べてメンテナンスの手間がかかるため、掃除の方法や設置場所を事前に考慮することが大切です。美しい状態を保つためには、日頃から丁寧に取り扱う必要があります。

3-3. コスト面の課題

土佐和紙クロスは、一般的なビニールクロスや量産型の壁紙に比べて価格が高めであることがデメリットの一つです。これは、天然素材を使用していることに加え、職人の手作業による工程が多く、製造コストがかかるためです。

例えば、一般的なビニールクロスは大量生産されるため、1㎡あたり数百円程度で購入できますが、土佐和紙クロスの場合は1㎡あたり数千円以上することも珍しくありません。壁全体を和紙クロスで施工する場合、コストが大幅に上がる可能性があります。

また、施工費用もビニールクロスに比べてやや高額になることが多いです。和紙クロスは繊細な素材のため、施工には専門的な技術が必要であり、熟練した職人に依頼することが推奨されます。DIYでの施工も可能ですが、貼り直しが難しいため、失敗すると余計なコストがかかるリスクもあります。

さらに、耐久性の面でもビニールクロスより劣るため、長期的に見ると張り替えのコストがかかる可能性があります。特に、傷や汚れがつきやすい環境では、定期的なメンテナンスや補修が必要になり、トータルの費用が高くなることも考えられます。

とはいえ、土佐和紙クロスは独特の風合いや調湿効果、空気清浄効果といった機能性を持っているため、価格以上の価値を感じる方も多いです。コストを抑える方法としては、一部の壁にアクセントとして取り入れる、または天井のみ和紙クロスにするといった工夫もおすすめです。

3-4. 水や汚れへの弱さ

土佐和紙クロスは、自然素材ならではの魅力がある一方で、水や汚れに弱いというデメリットがあります。和紙は吸水性が高いため、水分が付着するとシミになったり、変色したりする可能性があります。

特に、水回りや湿気の多い場所では注意が必要です。例えば、キッチンや洗面所などでは、水はねや油汚れが付きやすく、和紙クロスに浸透すると拭き取ることが難しくなります。そのため、こうした場所への施工は避けたほうが良いでしょう。

また、飲み物をこぼした際や、手垢・皮脂汚れが付いた場合も、ビニールクロスのように簡単に拭き取ることができません。汚れが付いた場合は、すぐに乾いた布で軽く押さえるように拭き取ることが推奨されますが、完全に落とすのは難しい場合があります。

近年では、和紙クロスに防水・防汚加工を施した製品も販売されています。こうしたタイプを選ぶことで、ある程度の水分や汚れを弾くことができ、メンテナンスの負担を軽減できます。ただし、完全な防水性があるわけではないため、やはり設置場所の選定が重要です。

そのため、土佐和紙クロスを使用する際は、水や汚れが付きにくい部屋(リビングや寝室など)に設置する、または天井部分に使うといった工夫をすることで、美しい状態を長く保つことができます。

3-5. 入手のしにくさ

土佐和紙クロスは、一般的なビニールクロスに比べて流通量が少なく、入手しにくいというデメリットがあります。ホームセンターや量販店では取り扱いが少なく、専門の和紙メーカーやインテリアショップでの購入が必要になることが多いです。

そのため、実物を確認しながら購入したい場合は、取り扱い店舗を探す手間がかかることもあります。また、オンラインショップで購入できる場合もありますが、サンプルを取り寄せるなど、質感や色合いを事前に確認することが重要です。

さらに、和紙クロスは種類が多く、メーカーごとに質感や色、加工方法が異なるため、希望するデザインや機能に合ったものを選ぶのに時間がかかることもあります。特に、オーダーメイドや職人の手作業による特注品は、納期が長くなることがあるため注意が必要です。

一方で、土佐和紙クロスの人気が高まるにつれて、一部のインテリアショップや建築業者での取り扱いが増えてきているのも事実です。和紙クロスを導入したい場合は、施工業者や設計士と相談し、入手可能な製品を紹介してもらうのも良い方法です。

このように、土佐和紙クロスは流通量が限られているため、購入や施工の計画を早めに立てることが重要です。事前にしっかりリサーチし、自分のイメージに合った製品を選ぶことで、理想の空間作りをスムーズに進めることができます。

まとめ

土佐和紙と薩摩中霧島壁

土佐和紙クロスは、伝統的な和紙の風合いを活かしつつ、調湿効果や空気清浄効果を備えた機能性の高い壁材です。和の雰囲気を演出しながらも、モダンな空間にもなじむため、幅広いインテリアに対応できるのが魅力です。

一方で、耐久性の低さや水・汚れに弱い点、メンテナンスの手間といったデメリットもあります。また、ビニールクロスと比べて価格が高く、流通量が限られているため、事前のリサーチが必要です。

しかし、適切な環境で使用すれば、和紙ならではの風合いと機能性を長く楽しむことが可能です。特に、リビングや寝室、和室の壁や天井に使用すると、その魅力を最大限に引き出せます。

土佐和紙クロスを取り入れる際は、施工方法やメンテナンスのポイントを理解し、自分のライフスタイルに合った使い方を検討することが重要です。部分的に採用することで、コストを抑えつつ、デザインのアクセントとして活用するのもおすすめです。

土佐和紙クロスは、環境に優しく、快適な住空間をつくるための魅力的な選択肢の一つです。和の伝統美と機能性を兼ね備えたこの素材を、ぜひインテリアに取り入れてみてはいかがでしょうか?