木製サッシのメリット・デメリットは?後悔しないためのポイントを解説!

窓サッシの種類やグレードによって、家の気密性・断熱性は大きく変化します。

国内ではアルミサッシを採用した窓が多いですが、木製サッシを取り入れれば、断熱性を向上させながら大開口を実現することも可能です。

住宅購入を考えている方は、木製サッシの特徴を把握して導入するべきか検討しましょう。

この記事では、木製サッシのメリット・デメリットについて詳しく解説します。木製サッシを選ぶ際に後悔しないためのポイントを併せて解説しますので、最後まで読んで窓サッシ選びの参考にしてください。

木製サッシとは?

木製サッシは、ただ木を使ったサッシではなく、アルミサッシと同精度の気密性を持った断熱サッシのことです。

日本では珍しい木製サッシですが、北欧では普及率が50%を超えるほど多くの建築物に使われています。

木製サッシは、家の断熱性を向上させる作用があり、寒冷地が多い北欧の寒さに耐えるためにも断熱性が高い木製サッシが採用されています。

窓サッシの種類別の普及率

木製サッシを採用するべきか悩んでいる場合は、窓サッシの種類をそれぞれ確認しておきましょう。

窓サッシは大きく分けて4種類あり、それぞれ国内での普及率は次の通りです。

| 種類 | 日本の普及率 | 特徴 |

| アルミサッシ | 62% | 日本で最も普及しているサッシタイプ |

| アルミ樹脂複合サッシ | 30% | アルミサッシと樹脂サッシの双方の特徴を兼ね備えている |

| 樹脂サッシ | 7% | 断熱性が高く、価格も高い |

| 木製サッシ | 1% | 国内であまり普及しておらず、断熱性・価格ともに高い |

アルミサッシが国内で過半数を超えるシェアを獲得していますが、断熱性が低く窓に結露が発生しやすい特徴があります。

樹脂サッシにすれば、断熱性が向上し結露を防止できますが、価格がアルミサッシの2倍ほどとコストが高いです。

アルミ樹脂複合サッシは、アルミサッシと樹脂サッシの特徴を両方兼ね備えており、樹脂サッシよりコストを抑えて窓の断熱性を向上できます。

木製サッシの国内普及率は1%程度と、かなり低いですが断熱性・価格ともに高い傾向があります。

木製サッシを採用するメリット

木製サッシを採用するメリットは、次の通りです。

- 木の風合いで温かみがある

- 断熱性が高い

- 結露を抑制できる

- 大開口を実現できる

- 経年変化を楽しめる

木製サッシはアルミや樹脂サッシにはない特性を持っています。それぞれのメリットを確認して、窓サッシ選びの参考にしてください。

木の風合いで温かみがある

木製サッシを採用するメリットは、木の風合いで温かみがあることです。

アルミや樹脂サッシは、フローリングや畳などの自然素材の内装に合わず、どうしても浮いた印象を受けてしまいます。

しかし木製サッシは、木の風合いがあるためフローリングや畳など、同様の自然素材とマッチして内装に統一感を生み出せます。

木製サッシは洋室・和室どちらにも合う温かみのある風合いが魅力的です。

断熱性が高い

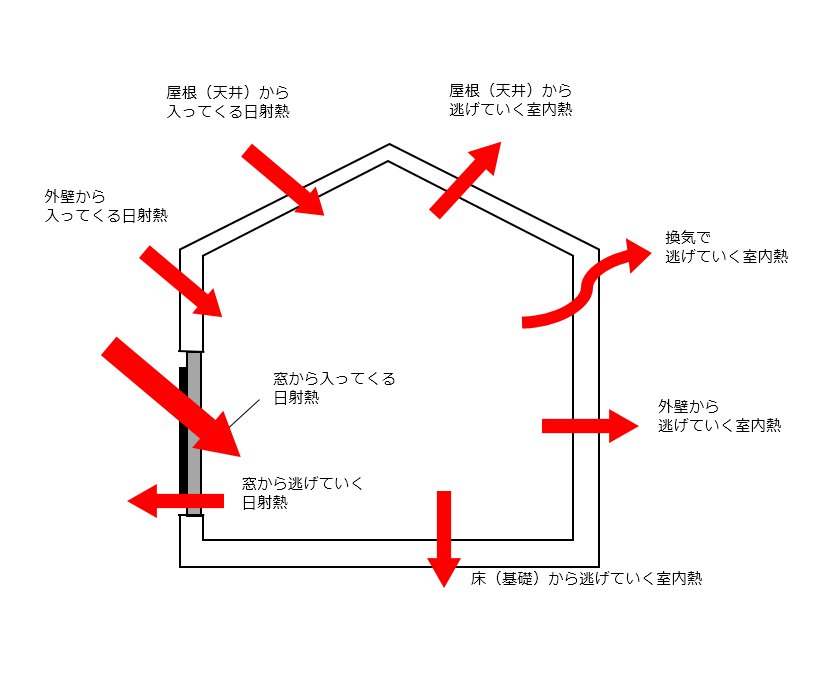

木製サッシのメリットは、断熱性が高いことです。木材は熱伝導率が低く、断熱性に優れています。

国内で一般的に普及しているアルミサッシは熱伝導率が高く、木材はアルミに比べて約1750倍ほど熱を伝えにくい性質を持っています。

そのため外気温の影響を受けにくく、夏には外の暑い空気を室内に伝えず、冬には外の寒さを室内に伝えません。

木製サッシを導入すれば、部屋の断熱性を向上できるため年中快適な室温で生活できます。また断熱性が向上するため、冷暖房の消費を抑えて光熱費をコストカット可能です。

高断熱な住宅を建てようとネットで検索していると「パッシブハウス」という言葉を見ませんか?

パッシブハウスは、世界最高峰の気密・断熱性を確保した住宅です。詳しくは下記の記事で「パッシブハウスのメリット・デメリット」を解説していますので、木製サッシと合わせて特徴を確認しておきましょう。

【関連記事】パッシブハウスとは?メリット・デメリットと基準や予算を解説!

結露を抑制できる

木製サッシを導入するメリットは、結露を抑制できることです。

木製サッシは断熱性が高いため、外気温の影響を受けにくい特性があります。そもそも結露は、空気が冷やされることで空気中に含まれる水分が水滴に変わる現象です。

冬場に室内の暖かい空気が冷えた窓ガラスにぶつかることで、急激に温度が低下して飽和水蒸気量が変化することで、結露が発生します。

しかし木製サッシは断熱性が高く、熱伝導率が低いため、部屋の空気が急激に下がることを抑制できます。

そのため木製サッシを設置した部屋は、結露が発生しにくくなるのです。結露が発生すると、カビやダニの被害が起こり、住宅や人に悪影響を与えます。

下記の記事で、結露の原因と解決法を詳しく解説していますので、住宅と人の健康を守るためにチェックしておきましょう。

【関連記事】結露の原因と解決法:家の中で湿気を減らす方法

大開口を実現できる

木製サッシを採用するメリットは、大開口を実現できることです。

窓サッシは素材の強度によって、制作できるサイズに制限が設けられています。一般的なアルミサッシの場合は、高さ・幅ともに2.6m程度、樹脂サッシは高さ・幅1.8m程度が上限です。

対して木製サッシは、3mを超える大きなサイズで制作できるため、見晴らしの良い大開口を実現できます。

フレームレスで採光と景観を広く取り入れられる大開口を実現できれば、開放的で優雅な空間で生活を送れます。

経年変化を楽しめる

木製サッシを採用するデメリットは、経年変化を楽しめることです。

木製サッシは木の特性上、年月の経過とともに素材が風化し味が出てきます。重厚感のある木の風合いが、経年変化によって生じる変化を楽しめるため、長く愛用していても飽きにくいです。

木製サッシは、アルミサッシや樹脂サッシにはない経年変化による質感の変化を楽しめるメリットがあります。

木製サッシを採用するデメリット

木製サッシを採用すると、メリットだけでなくデメリットも生じます。木製サッシを採用するデメリットは、次の通りです。

- コストが高い

- 定期メンテナンスが必要

- 防火認定を受けていないと使えない可能性がある

木製サッシを導入するべきか悩んでいる方は、それぞれのデメリットを確認しておきましょう。

コストが高い

木製サッシを採用するデメリットは、コストが高いことです。

木製サッシはサッシ自体のコストに加えて、大きな窓を採用する場合は窓ガラスのコストもかかります。

アルミサッシに比べて、木製サッシを採用する場合は初期費用が数倍もかかるケースがあり、住宅購入のコストを抑えたい方には不向きです。

ただし木製サッシを導入すれば、光熱費を削減し結露やカビによる住宅への被害を抑えられます。

初期費用だけでなく長く暮らす住宅のメンテナンス費用やランニングコストをふまえて、費用対効果を考えて導入を検討しましょう。

定期メンテナンスが必要

木製サッシを採用するデメリットは、定期メンテナンスが必要なことです。

木製サッシは木が原料なので、日光や雨水などによってサッシが劣化してしまいます。そのため、日除けや保護塗装を行って、サッシを長持ちさせる工夫が必要です。

木製サッシの寿命を延ばすために、定期的に塗装メンテナンスを実施しておきましょう。目安としては3〜5年の周期で、保護塗装を塗りなおすとサッシを長持ちさせられます。

防火認定を受けていないと使えない可能性がある

木製サッシを採用するデメリットは、防火認定を受けていないと使えない可能性があることです。

木製サッシは木が原料として使用しているため、火に弱い印象を受けます。しかし実際は木製サッシは耐火性に優れており、アルミや樹脂より火に強い特性があります。

しかし耐火性が強いサッシは、あくまで防火認定を受けている木製サッシに限り、防火認定を受けていない商品は火に弱いです。

そのため法律で防火認定を受けていない木製サッシは、使用を禁止されているため、窓サッシとして使用できません。

木製サッシを採用する場合は、防火認定を受けているメーカーのサッシを選ぶ必要があります。

木製サッシで後悔しないために確認しておくべきポイント

木製サッシを採用する場合は、後悔しないために次のポイントを確認しておきましょう。

- 防火認定の有無

- メンテナンス方法・頻度

- 気密断熱性の高さ

それぞれのポイントを押さえておけば、木製サッシを導入して後悔するリスクを軽減できます。

防火認定の有無

木製サッシを導入する際には、防火認定の有無を確認しておきましょう。

木製サッシは防火認定を受けている商品しか使用できないため、各メーカーの性能を比較検討しておくことが重要です。

どれだけリーズナブルな価格で販売されている木製サッシでも、防火認定を受けていない限り、窓サッシとして使用できないので注意しましょう。

木製サッシを導入したい場合は、防火認定の有無と併せて熱伝導率や断熱性能を確認しておくと、導入後の後悔が少ないです。

メンテナンス方法・頻度

木製サッシを採用する際の注意点として、メンテナンス方法や頻度を確認しておいてください。

木製サッシは定期メンテナンスを実施しないと、日光や湿気によって劣化してしまいます。保護塗装を定期的に塗り直したり、軒や日除けを設置したりと、木製サッシを長持ちさせる工夫が必要です。

DIYで実施できるメンテナンス方法から、業者に依頼する方法までメンテナンス方法はさまざまあるため、メーカーに問い合わせてメンテナンス方法と頻度を確認しておきましょう。

気密断熱性の高さ

木製サッシを導入する際は、気密断熱性の高さを確認しておきましょう。

木製サッシの気密断熱性だけでなく、ガラスの断熱性も確認しておくことで、優れた気密断熱性を実現できます。

住宅の気密断熱性を向上させるためには、窓サッシだけでなく窓ガラス本体の性能を重視することが大切です。

サッシだけでなくガラスも断熱性に優れた製品を導入することで、住まいの断熱性能をより向上できます。

木製サッシを導入して住宅の気密断熱性を高めたい方は、サッシと併せてトリプルガラスや複層ガラスなど、気密断熱性が高い窓ガラスを採用しましょう。

高気密断熱住宅を建てる際には木製サッシを検討しよう!

高気密断熱住宅を建てたい方には、木製サッシがおすすめです。

木製サッシは熱伝導率が低く、断熱性を向上させる作用があります。冬場の結露を抑制してカビやダニの発生を防止できるため、住宅や人の健康被害を予防することが可能です。

さらにアルミサッシや樹脂サッシでは実現が難しい大開口の窓を設計できるため、採光や見晴らしの良さを手に入れられます。

ただし木製サッシはコストが高く、定期メンテナンスが必要な商品なため、導入前にメンテナンス方法やコストを確認しておかなければなりません。

木製サッシをいくつか比較検討して、メーカーにメンテナンス方法・頻度を確認しておけば、導入後に後悔するリスクを軽減できます。

高気密断熱住宅を建てる際には、木製サッシの採用を検討しましょう。

また高気密断熱住宅を建てたい方には、木製サッシの中でも「佐藤の窓」がおすすめです。下記の記事で「スマートウィンが手掛ける佐藤の窓」について詳しく解説していますので、木製サッシを採用したい方はぜひ読んでみてください。